Di Mariano Grossi©

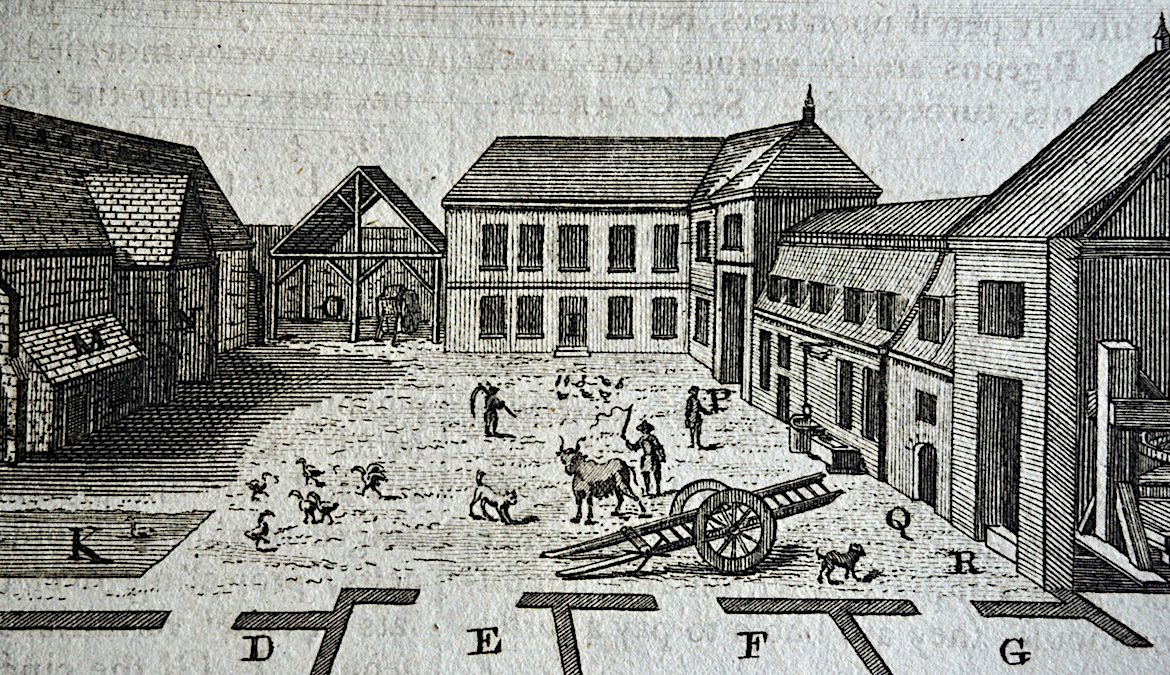

Antique Engraving Print, credit Mary Blindflowers©

Sileno prima e dopo il canto (Ecloga VI di Virgilio)

|

N. |

CONFINI |

TITOLO |

ESTENSIONE |

|

I |

vv. 1 – 12 |

Rimprovero di Apollo |

12 |

|

II |

vv. 13 – 30 |

Sileno sorpreso nella grotta |

18 |

|

III |

vv. 31 – 40 |

Creazione del mondo |

10 |

|

IV |

vv. 41 – 63 |

Mitologia 1 |

23 |

|

V |

vv. 64 – 73 |

Cornelio Gallo |

10 |

|

VI |

vv. 74 – 81 |

Mitologia 2 |

8 |

|

VII |

vv. 82 – 86 |

Vespro |

5 |

…

Qui si parla della struttura della Ecloga VI delle Bucoliche di Virgilio, quella contenente il canto del pastore Sileno. Brano di ambientazione più che mai pastorale, laddove il poeta ribadisce la sua convinzione di impegnarsi esclusivamente nel genere agreste, anche alla luce del rimbrotto ricevuto da Apollo al sorgere di nuove velleità ed obiettivi poetici da parte sua. E in realtà la poesia si impernia attorno al nucleo centrale del canto di Sileno, che costituisce l’aspetto tematico maggiore, strutturato su 51 esametri, e sull’aspetto tematico minore, di 35 esametri, che costituiscono il Prologo e l’Epilogo al canto, partendo dal rimprovero di Apollo al poeta, dipanandosi sui prodromi al canto e sul rientro dei pastori a sera.

Di seguito il testo completo, sezionato seguendo l’edizione Garzanti a cura di Mario Geymonat:

Prima Syracosio dignata est ludere versu

nostra neque erubuit silvas habitare Thalia.

Cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem

vellit et admonuit: “Pastorem, Tityre, pinguis

5pascere oportet ovis, deductum dicere carmen.”

Nunc ego – namque super tibi erunt qui dicere laudes, I

Vare, tuas cupiant et tristia condere bella –

agrestem tenui meditabor harundine musam.

Non iniussa cano. Si quis tamen haec quoque, si quis

captus amore leget: te nostrae, Vare, myricae,

te nemus omne canet; nec Phoebo gratior ulla est,

quam sibi quae Vari praescripsit pagina nomen.

Le velleità virgiliane di cambiare genere e passare all’epica, frustrate immediatamente dalla cultura programmatica del princeps (identificato in Apollo), costituiscono il prologo all’Ecloga; Virgilio accetta la tirata d’orecchie e rientra nei ranghi da bravo letterato subordinato, protetto e stipendiato da Mecenate e Varo. Marco Fernandelli nel suo articolo ”Xenomede, Callimaco e le voci dell’ Ecloga 6”, pubblicato in Polymnia – Studi di Filologia Classica nella silloge ”Via Latina – Studi su Virgilio e sulla sua fortuna” – Edizioni Università di Trieste 2012, riconosce gli stessi confini d’ingresso: “L’Ecloga 6 si apre con un prologo apologetico di ascendenza callimachea (v. 1-12)”.

Pergite, Pierides. Chromis et Mnasyllos in antro

Silenum pueri somno videre iacentem,

inflatum hesterno venas, ut semper, Iaccho;

serta procul, tantum capiti delapsa, iacebant,

et gravis adtrita pendebat cantharus ansa.

Adgressi – nam saepe senex spe carminis ambo

luserat – iniciunt ipsis ex vincula sertis.

Addit se sociam timidisque supervenit Aegle, II

Aegle, Naiadum pulcerrima, iamque videnti

sanguineis frontem moris et tempora pingit.

Ille dolum ridens “quo vincula nectitis?” inquit.

“Solvite me, pueri: satis est potuisse videri.

Carmina quae vultis cognoscite; carmina vobis,

huic aliud mercedis erit”. Simul incipit ipse.

Tum vero in numerum Faunosque ferasque videres

ludere, tum rigidas motare cacumine quercus;

nec tantum Phoebo gaudet Parnasia rupes,

nec tantum Rhodope miratur et Ismarus Orphea.

Al verso 13 svolta stilistica notabile: con l’esortazione alle Muse e l’ingresso in scena dei due pastori Cromi e Mnasillo il poeta si avvia a completare l’antefatto del nocciolo del suo carme, che è il mirabile canto del pastore Sileno; per introdurlo è necessario descrivere l’eziogenesi dello stesso, legata all’incontro in grotta tra i due pastorelli e Sileno completamente ebbro; i ragazzi, assieme ad Egle, che sopraggiunge in medias res, legano Sileno il quale, per farsi liberare, accetta di cantare come da loro più volte richiesto. Riportiamo ancora le valutazioni di Marco Fernandelli, ibidem: “A questo prologo segue una breve invocazione (v. 13a Pergite, Pierides), quindi una scena campestre, in cui due ragazzi, Cromi e Mnasillo, aiutati dalla ninfa Egle, costringono il vecchio Sileno a cantare per loro (v. 13b-26). I v. 27-30 descrivono l’effetto orfico del canto.”

Namque canebat uti magnum per inane coacta

semina terrarumque animaeque marisque fuissent

et liquidi simul ignis; ut his exordia primis

omnia et ipse tener mundi concreverit orbis;

tum durare solum et discludere Nerea ponto III

coeperit et rerum paulatim sumere formas;

iamque novum terrae stupeant lucescere solem,

altius, utque cadant summotis nubibus imbres;

incipiant silvae cum primum surgere, cumque

rara per ignaros errent animalia montis.

Al verso 31 inizia il canto di Sileno (namque canebat) che tratta della cosmogonia, ispirandosi in chiara ars allusiva, tipica della poesia romana classica, al lessico di Lucrezio con evidenti rimandi ad Anassimandro, Anassimene ed Epicuro. Annota anche qui Marco Fernandelli, ibidem: “Il narratore riporta successivamente i contenuti del canto (v. 31-84), introducendoli con la movenza catalogica Namque canebat, uti […] ut […] (v. 31ss.), particolarmente appropriata al tema cosmogonico (v. 31-40), ma anche funzionale alla sintesi del discorso riportato”

Hinc lapides Pyrrhae iactos, Saturnia regna,

Caucasiasque refert volucres furtumque Promethei.

His adiungit, Hylan nautae quo fonte relictum

clamassent, ut litus “Hyla, | Hyla”, omne sonaret;

et fortunatam, si numquam armenta fuissent,

Pasiphaen nivei solatur amore iuvenci.

Ah virgo infelix, quae te dementia cepit!

Proetides implerunt falsis mugitibus agros:

at non tam turpis pecudum tamen ulla secuta est

concubitus, quamvis collo timuisset aratrum,

et saepe in levi quaesissent cornua fronte.

Ah virgo infelix, tu nunc in montibus erras: IV

ille, latus niveum molli fultus hyacintho,

ilice sub nigra pallentes ruminat herbas.

Aut aliquam in magno sequitur grege. Claudite, Nymphae,

Dictaeae Nymphae, nemorum iam claudite saltus,

si qua forte ferant oculis sese obvia nostris

errabunda bovis vestigia: forsitan illum

aut herba captum viridi aut armenta secutum

perducant aliquae stabula ad Gortynia vaccae.

Tum canit Hesperidum miratam mala puellam;

tum Phaethontiadas musco circumdat amarae

corticis atque solo proceras erigit alnos.

Al verso 41 il canto di Sileno vira su soggetti mitologici con hinc chiarissimo avverbio di tempo indicatore di un momento scenico successivo, spaziando dal mito di Deucalione e Pirra, a quelli di Prometeo, Ila e gli Argonauti, la sconcezza di Pasifae, fino ad Atalanta e Fetonte. E sempre con Fernandelli, ibidem, annotiamo: “Tale movenza è poi variata con accortezza nella sezione mitologica (v. 41-84), a partire dal distico di passaggio”

Tum canit, errantem Permessi ad flumina Gallum

Aonas in montes ut duxerit una sororum,

atque viro Phoebi chorus adsurrexerit omnis;

ut Linus haec illi divino carmine pastor

floribus atque apio crinis ornatus amaro V

dixerit: “Hos tibi dant calamos, en accipe, Musae,

Ascraeo quos ante seni, quibus ille solebat

cantando rigidas deducere montibus ornos.

His tibi Grynei nemoris dicatur origo,

ne quis sit lucus, quo se plus iactet Apollo”.

Al verso 64 un altro avverbio di tempo, tum, introduce l’aprosdoketon dell’inserimento di Cornelio Gallo nella sezione mitologica del canto di Sileno, secondo un topos carissimo a Virgilio, che aveva reiteratamente dedicato pezzi delle sue composizioni all’uomo politico e poeta poi caduto in disgrazia presso il princeps (si pensi all’Ecloga X su questo sito già analizzata e alla chiusa del IV libro delle Georgiche).

Quid loquar, aut Scyllam Nisi, quam fama secuta est

candida succinctam latrantibus inguina monstris

Dulichias vexasse rates et gurgite in alto

ah, timidos nautas canibus lacerasse marinis: VI

aut ut mutatos Terei narraverit artus,

quas illi Philomela dapes, quae dona pararit,

quo cursu deserta petiverit et quibus ante

infelix sua tecta supervolitaverit alis?

Al verso 74 con una interrogativa diretta retorica (Quid loquar?) Sileno si rituffa nella mitologia classica citando la terribile vicenda marina di Scilla e quella aerea di Tereo.

Omnia quae Phoebo quondam meditante beatus

audiit Eurotas iussitque ediscere lauros,

ille canit – pulsae referunt ad sidera valles – VII

cogere donec oves stabulis numerumque referre

iussit et invito processit Vesper Olympo.

Al verso 82 ecco il quadro conclusivo del carme, con una nuova citazione riepilogativa di Apollo, in struttura anulare col Prologo dell’opera, e l’arrivo di Vespro che impone il rientro delle greggi nelle stalle e la fine del canto di Sileno. Giova riportare nuovamente le parole di Marco Fernandelli, ibidem: ”Si discute sull’interpretazione dei v. 82-84a. Secondo alcuni, Omnia quae riprende tutto quanto detto in precedenza e i v. 82-86 rappresentano, in blocco, il finale dell’ecloga; secondo altri, il v. 82, pur in assenza di un connettivo sintattico, introduce un tema che si aggiunge ai precedenti, coronando il catalogo con i canti intonati da Febo sulle rive dell’Eurota.”

Un progetto compositivo estremamente chiaro e didascalico, che esula stavolta dalla modularità ricercata capillarmente in altre ecloghe virgiliane qui già analizzate (si pensi all’VIII, alla IV e alla III), ma cura come sempre i criteri proporzionali abbinandoli sapientemente alle spie linguistiche segnalatrici dei mutamenti scenici, peraltro riconosciuti dalla massa dei commentatori.

Il nocciolo tematico si fonda sul canto di Sileno (evidenziato in verde in tabella) per un totale, come già detto, di 51 esametri (l’unico multiplo di 3 rintracciabile nell’architettura del poema) e attorno ad esso ruota il tema minore di 35 esametri (evidenziato in giallo in tabella), che narra l’antefatto e l’epilogo al canto stesso, in rapporto matematico armonico coll’aspetto più grande.

E come in quasi tutte le composizioni virgiliane qui analizzate, a loro volta il tema maggiore ed il tema minore si articolano entrambi in due motivi, uno principale e l’altro secondario, anch’essi in rapporto proporzionale tra loro.

Nel tema maggiore è rintracciabile infatti un motivo principale, di dimensione 31, coincidente con i quadri IV e VI, chiamato “Mitologia” (grassetto corsivo in tabella) ed un motivo secondario, di dimensione 20, coincidente con i quadri III e V, chiamato “Cosmogonia e Gallo” (grassetto in tabella); il rapporto che li lega è di tipo geometrico aureo.

Nel tema minore è rinvenibile il motivo principale chiamato “Sileno in grotta” (con caratteri normali in tabella), di dimensione 18, coincidente col quadro II, ed un motivo secondario chiamato “Prologo-Epilogo” (sottolineato in tabella), di dimensione 17, relativo ai quadri I e VII; il rapporto che li lega è chiaramente di tipo simmetrico.

Di seguito l’architettura compositiva globale dell’Ecloga VI:

A parlare di architettura, si badi bene, ci inducono gli autori stessi di questi progetti, se si pensa al lessico usato dagli stessi Virgilio e Orazio:

Primus ego in patriam mecum,modo vita supersit,

Aonio rediens deducam vertice Musas:

Primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas,

Et viridi in campo templum de marmore ponam

propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat

Mincius et tenera praetexit harundine ripas.

In medio mihi Caesar erit templumque tenebit

Georgiche III 10-16

Exegi monumentum aere perennius

regalique situ pyramidum altius,

quod non imber edax, non aquilo impotens

possit diruere aut innumerabilis

annorum series et fuga temporum.

Carmina III, 30, 1 -5

Parole come templum e monumentum, sulla base di quel che siamo andati analizzando finora, non possono non avere una semantica di natura strutturale ben configurata e precisa. Ben presto ne torneremo a parlare riferendoci soprattutto al prezioso lavoro di George E. Duckworth a proposito dell’Eneide di Virgilio.

BIBLIOGRAFIA

Mario Geymonat, “Virgilio – Bucoliche”, Garzanti, 1981;

Marco Fernandelli, ”Xenomede, Callimaco e le voci dell’ Ecloga 6”, Polymnia – Studi di Filologia Classica – ”Via Latina – Studi su Virgilio e sulla sua fortuna” – Edizioni Università di Trieste 2012, pp.4-10;

George E. Duckworth, ”Structural Patterns and Proportions in Vergil’s Aeneid – A Study in Mathematical Composition” – University of Michigan Press, 1962;

Carlo Ferdinando Russo:

– “Notizia della composizione modulare”, Belfagor, XXVI, 1971, pp. 493-501;

– “Primizie di poetica matematica”, Belfagor, XXVIII, 1973, pp. 635-640;

– “Iliade. Matematica e libri d’autore”, Belfagor, XXX, 1975, pp. 497-504;

– “L’ambiguo grembo dell’Iliade”, Belfagor, XXXIII, 1978, pp. 253-266;

– “Fisionomia di un manoscritto arcaico (e di un’Iliade ciclica)”, Belfagor,XXXIV 1979, pp.653-656

Franco De Martino:

– “Omero fra narrazione e mimesi”, Belfagor, XXXII,1977, pp. 1-6;

– “Chi colpirà l’irrequieta colomba…”, Belfagor, 1977, pp. 207-210

Giorgio Dillon – Riccardo Musenich, “I numeri della Musica – Il rapporto tra Musica, Matematica e Fisica da Pitagora ai tempi moderni”

Vincenzo Capparelli – “Il messaggio di Pitagora – Il pitagorismo nel tempo” Vol. 2°, Edizioni Mediterranee, 2003

Mariano Grossi:

– “La composizione matematica del secondo canto dell’Iliade”, Bari, 1978, Università degli Studi – Facoltà di Lettere e Filosofia;

– “Ecloga VIII, Art Litteram, 14.07.2009;

– “La composizione matematica della IV Egloga di Virgilio”, Art Litteram, 15.05.2015;

– “L’architettura modulare e proporzionale dell’Ecloga III di Virgilio”, Art Litteram, 14.06.2015;

– “Omero e Virgilio epicamente e bucolicamente modulo-proporzionali”, Art Litteram, 07.06.2015;

– “Orazio e Virgilio armonicamente, simmetricamente, duttilmente leggibili”, Art Litteram, 11.06.2016;

– “Dante omericamente e virgilianamente armonico, aureo ed aritmetico”, Art Litteram, 30.06.2016;

– “Sintesi e analisi di un’Epistola modulo-proporzionale”, Art Litteram, 05.10.2016;

-

“Il Virgilio “misto” di un’ Ecloga essenzialmente simmetrica”, Art Litteram, 15.10.2016.

https://antichecuriosita.co.uk/manifesto-destrutturalista-contro-comune-buonsenso/